Berlinale: Ghost School Filmkritik

18 Februar 2026Seemab Gul hat mit ihrem Film über die zehnjährige Rabia, die nicht hinnehmen will, dass ihre Schule geschlossen wurde, ein starkes Spielfilmdebüt...

Die Geschichte der Goldenen Himbeere

16 Februar 2026Sie ist die Trophäe, die keiner haben will, der Anti-Oscar, der für die schlechtesten Filme vergeben wird: Die Goldene Himbeere.

Berlinale Tagebuch 2026

13 Februar 2026So ein riesiges Event ist stes sehr herausfordernd, wir berichten jenseits von Pressemitteilungen und PR von unseren Festivaleindrücken...

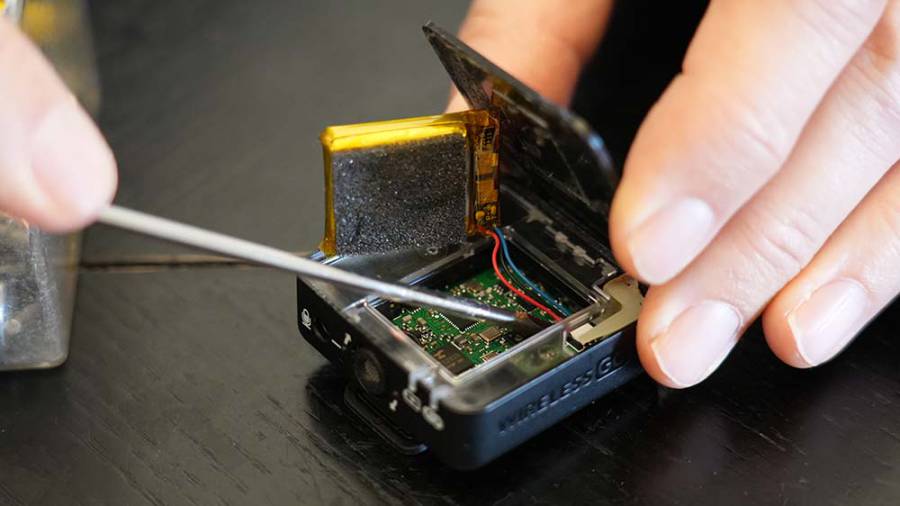

Vom Bootleg bis Kinox.to

12 Februar 2026Grauzonen, Schwarzkopien, Bootlegs – Wir blicken auf die Geschichte der „dunklen“ Seite des Films.