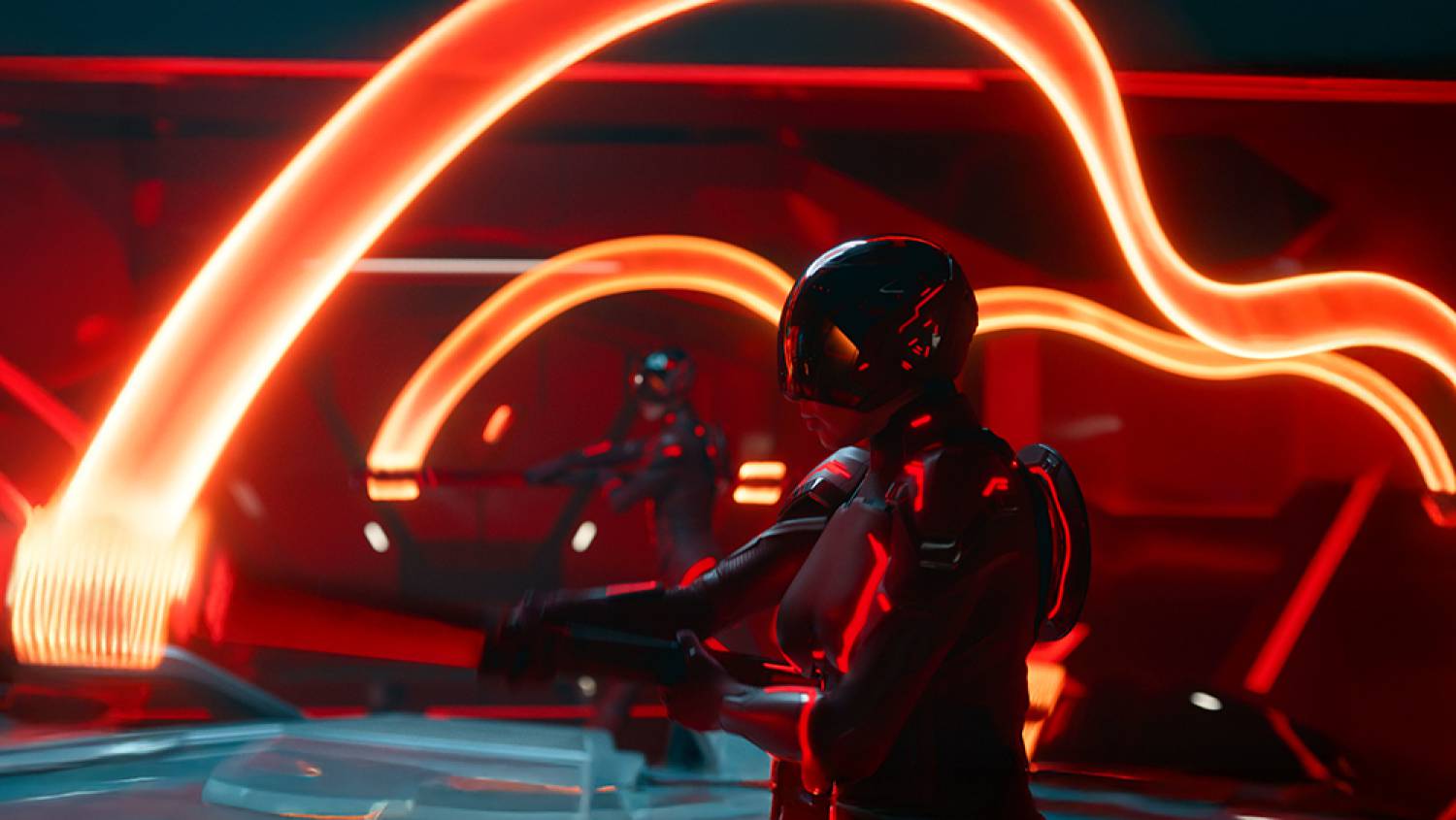

Streaming und Filmkultur

18 Dezember 2025Streaming und Filmkultur: Wie legale Streaming-Seiten die Film,- und Medienwelt verändert haben

Kinolegende: Arri 35 II

17 Dezember 2025Wie Arri im Jahr 1937 den Kinofilm durch die erstmals verfügbare Spiegelreflextechnik revolutionierte und weltweit Aufsehen erregte...

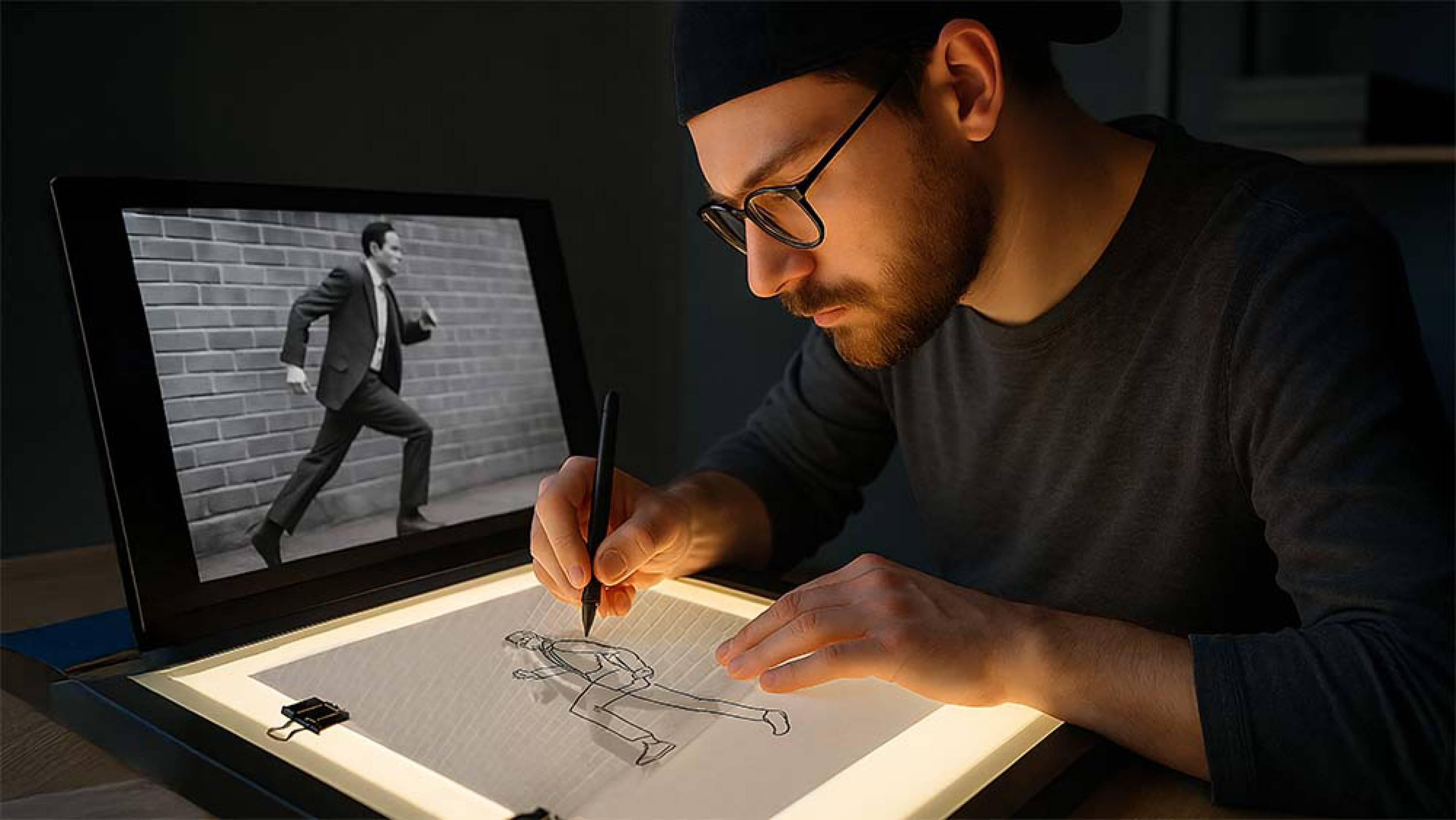

Neue Formen des Dokumentarischen

15 Dezember 2025Krise oder Transformation? Ein Plädoyer für neue Formen des Dokumentarischen

Rückblenden in der Filmsprache

12 Dezember 2025Was können sie und was können sie nicht? Rückblenden als Bruchstellen der filmischen Illusion