Return to Silent Hill - Kritik

10 Februar 2026Es ist wieder so weit, es geht nach Silent Hill. Kann auch der neueste Teil das Publikum überzeugen?

Kino Sehnsucht Italien

09 Februar 2026In den 50er und 60er Jahren stürzte sich das US-Kino geradezu auf Italien, das Sehnsuchtsland nicht nur der Amerikaner...

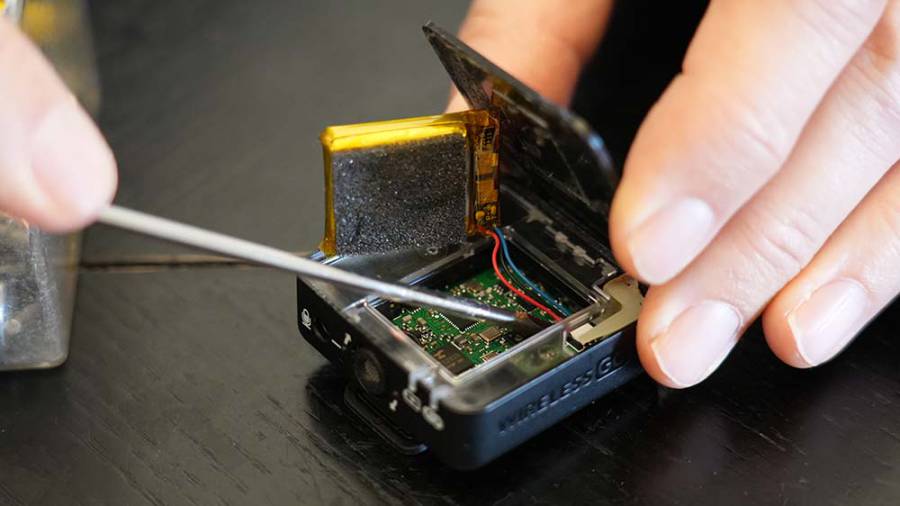

SD Speicherkarten

07 Februar 2026So praktisch sie auch sind,- es gibt zahlreiche Unterschiede rund um die kleinen Datenspeicher, die man kennen sollte

"Send Help" Kritik

06 Februar 2026Vom tristen Büroalltag mitten auf eine traumhafte Insel. Dumm nur, wenn man unfreiwillig dort mit seinem Boss gestrandet ist.